8月12日,山西医科大学第一医院口腔内科赵玮副主任医师在一名男性患者左上唇黏膜发现并成功取出一条罕见寄生虫——美丽筒线虫。经测量,该活体虫体长度约55毫米。此发现为华北地区人体寄生虫感染病例库补充了重要案例,再次敲响了饮食卫生的警钟。

患者男性,32岁,主诉近2周感觉口腔内有异物感、虫样蠕动感,曾就诊于多家医院检查未果,于8月11日来到山医大一院口腔内科。赵玮医生在显微镜下仔细检查其口腔黏膜后,发现异常隆起,粘膜下见白色异物。经问询,患者在陕西榆林工作,平时工地就餐,无宠物饲养史,日常饮用桶装水,曾食用烧烤。

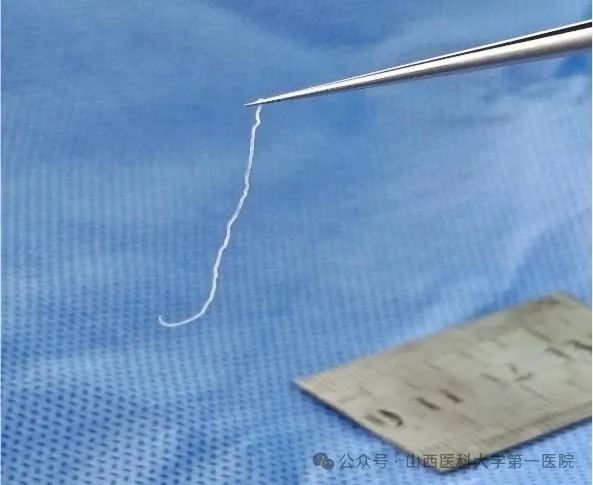

赵玮医生与口腔外科落全祥医生协作,取出一条乳白色、细长、质硬的活体线状虫体。虫体取出后,患者不适症状缓解。经将虫体图片交予检验科同事,根据形态学特征及长度(55毫米),初步判定为美丽筒线虫雌虫(文献记载:雌虫长32.0-68.8mm)。后经山西医科大学寄生虫教研室张杰老师进行形态学鉴定,确认为美丽筒线虫,感染病科窦永清主任医师在诊疗期间也提供了帮助。

美丽筒线虫的终宿主广泛,主要为牛、羊、马等反刍动物,以及家猪、狗、鼠等哺乳动物,人偶可为终宿主。其幼虫在中间宿主包括粪甲虫、蜚蠊、蝗虫、天牛等昆虫体内形成囊状体,人通过食用或饮用了被囊状体污染的食物和水而致病。成虫可在上下唇、舌、咽喉、食管等部位寄生,人体寄生后,虫体在黏膜下移动可导致寄生部位出现小疱、白色线状隆起,患者常有明显的虫样蠕动感、麻木感,严重时可影响说话、导致声音嘶哑。血检常显示嗜酸性粒细胞显著增多(可高达20%,本病例患者血常规检测嗜酸性粒细胞比例正常),取出虫体是根治的关键。

专家郑重提醒:日常应着重预防,注意饮食卫生,不吃昆虫类,不饮用生水及食用被污染的生菜等,注意食品储存与加工环境卫生,避免食物被蟑螂、甲虫等昆虫污染,防止误食。

本病例的成功发现与处置,不仅解除了患者的病痛,也提醒公众和医疗工作者需持续关注此类人畜共患寄生虫病,强化“病从口入”的防范意识,共同守护“舌尖上的安全”。

供稿:口腔内科赵玮 刘明璐

制作:张文华

初审初校:孙晓军

复审复校:温晓丽

终审终校:程红

发布:董希秀