一枚掌心大小的装置,能在10秒内识别致命心律失常并自动除颤,将心脏性猝死风险直降70%。

50岁李阿姨正在看电视,突然感到一阵心悸、胸闷,随即倒在沙发上失去了意识。家人惊慌失措正要拨打120时,她却自己醒了过来。 马上到医院检查,发现她的左心室射血分数仅有20%(正常值50%以上),这意味着她的心脏泵血功能严重衰竭,随时可能因恶性心律失常猝死。心血管内科医生建议立即植入一种特殊装置—ICD(植入式心律转复除颤器)。三天后,这台“体内除颤仪”成功植入她的胸前。一年后复查显示,这台设备已成功拦截两次可能致命的心律失常事件。

一、沉默的杀手:心脏性猝死的真相

心脏性猝死(Sudden Cardiac Death,SCD),是指急性心脏相关症状发作后1小时内发生的以意识突然丧失为特征的、由心脏原因引起的自然死亡。SCD是全球主要的死亡原因之一,在我国心脏性猝死发生率约41.84/10万,这意味着,每年我国约有50多万人遭遇心脏性猝死,而超过80%的心脏性猝死是由室速或室颤引起的。当这些恶性心律失常发作时,心脏无法有效泵血,大脑缺氧导致患者在几秒内丧失意识。因其发病突然,病情极其凶险,大多又都发生在医院外,抢救成功率极低,患者常常因为得不到快速、有效的心肺复苏而失去生命。更令人担忧的是,许多高危人群对此一无所知。部分患者进展到心力衰竭阶段都没有明显不适,这类“无症状高危人群”恰恰是突发猝死风险最高的群体。

生命只有一次

不能有半点侥幸心理

随着心脏起搏技术的不断发展

对于这些高危人群

临床上已有可预防SCD的植入式装置

植入式心脏转复除颤器(ICD)就是最有效的装置之一

二、什么是植入型心脏转复除颤器(ICD)?

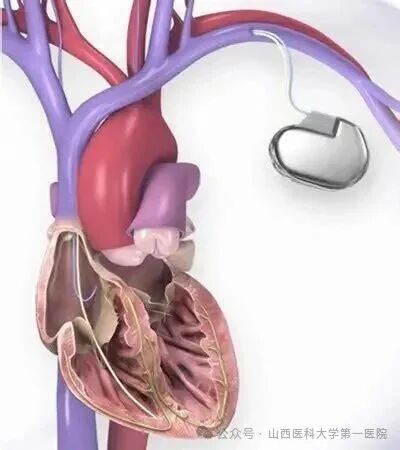

一种植入体内的电子医疗设备,主要用于监测心脏节律,并在检测到威胁生命的恶性心律失常(如室颤、室性心动过速等)时,通过电击或起搏的方式恢常心律,从而预防心脏性猝死。

三、哪些人需要ICD治疗

一级预防

① 缺血性心脏病患者,优化药物治疗至少3个月,心肌梗死后至40 d及血运重建至少90 d,预期生存期>1年:LVEF≤35%,NYHA心功能Ⅱ或Ⅲ级(Ⅰ,A);LVEF≤30%,NYHA心功能Ⅰ级(Ⅰ,A)。

② 非缺血性心衰患者,优化药物治疗至少3个月,预期生存期>1年:LVEF≤35%,NYHA心功能Ⅱ或Ⅲ级(Ⅰ,A)。

二级预防

慢性心衰伴低LVEF,曾有心脏停搏、心室颤动或伴血流动力学不稳定的室性心动过速(Ⅰ,A)。

1.5级预防

我国专家开创性地提出“1.5级预防”的概念,其预防对象是在符合一级预防条件的基础上,满足以下至少1项高危因素:1.晕厥或先兆晕厥;2.非持续性室速;3.频发室性早搏;4.心脏射血分数<25%。对这一类高危患者,预防性植入ICD能够有效降低死亡率。

四、植入型心脏转复除颤器ICD手术方式?

植入过程:微创手术,长久守护

ICD植入在局麻下进行,耗时约1-2小时:

第一步:导线放置:静脉穿刺将电极送入心脏右心室;

第二部:测试:调整导线位置,测试除颤阈值 ;

第三步:埋置设备:将 ICD 植入胸部皮下(通常靠近锁骨下方)。

术后需留院观察2天,4周内避免术侧手臂剧烈活动,定期程控随访。

五、ICD手术后有什么康复建议

手术完成只是第一步,为了得到更好的康复,还需要定期随诊并坚持服药。在每次随诊的时候,医生会通过程控仪探头了解装置的工作情况并检查电池电量,确保ICD工作正常。与此同时,按照医生指导继续服用药物也非常重要,ICD的保护加上药物治疗, 才可以最大程度地减少心律失常的发生。

心脏性猝死虽凶险,但在现代科技面前,我们不再毫无防备。了解ICD,就是为脆弱的心脏多备一条生路。关注心脏健康,让每次的心跳都充满活力。

供稿:心血管内科 梁云亮

制作:张文华

初审初校:靳春荣

复审复校:温晓丽

终审终校:程红

发布:董希秀